在顺德,沿着百安公路到达均安星槎后一直南行,就会来到均荷公路,跨过大桥便会进入江门市蓬江区荷塘镇白藤。

白藤毗邻均安镇鹅洋沙,大体以广中江高速公路为界。均安与白藤同声同气、亲如一家,追溯历史,原来白藤曾被纳入在顺德版图里,时间长达500年!

翻查《顺德县志》可知,明朝正统年间,黄萧养起义失败后,朝廷为了加强对起义策源地的管治,于景泰三年把南海县的东涌、马宁、西淋、鼎安四都三十七堡及新会县的白藤堡划出设置新县,命名“顺德”。从此,原属新会县的白藤成为顺德治下位于县境南端的一个地方。

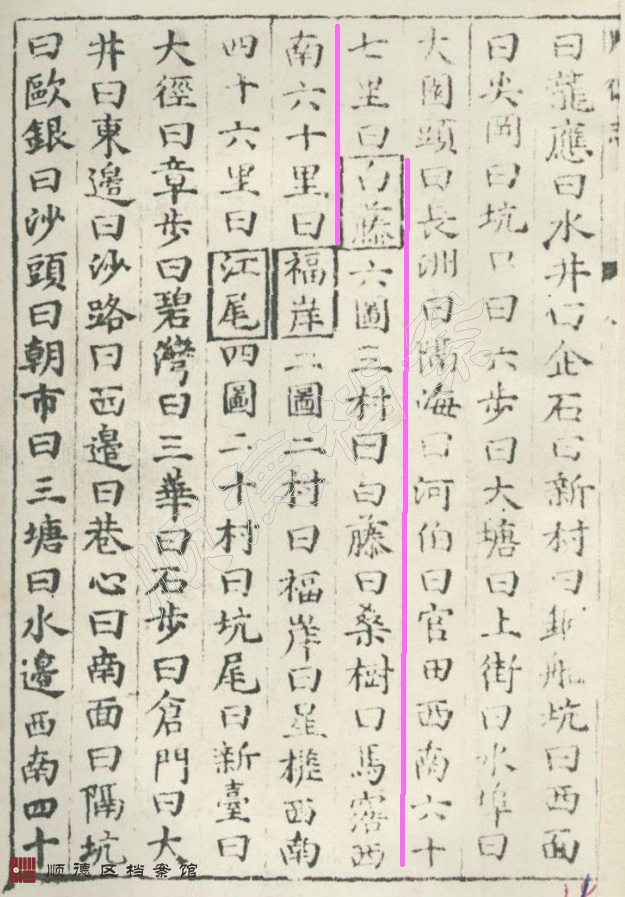

万历《顺德县志》记述的白藤堡

清末民初的时候,顺德划分为10个区,第九区(大致相当于今均安镇)的白藤、马滘、三华三个村原来就属于白藤堡。从咸丰《顺德县志》来看,三华村插入鹅洋海(今称海州水道)以北的江尾堡中,白藤和马滘村都在河的南岸。

咸丰《顺德县志》记载:“白藤堡,凡七村:曰白藤,曰桑树,曰马滘,曰三华,曰沙溪,曰闲步,曰禾仓。”

民国《顺德县续志》所附的顺德《第九区图》,图中海洲水道以南的大部分地区,如今已属新会管辖。

1946年4月,全县改设6个行政指导区,原115个乡镇缩减为44个,白藤和马滘合并为藤马乡。

新中国成立后,人民政府遵从民众的习惯,对全县仍按10个区来划分管理,白藤和马滘重新分开为两个乡。1956年4月,顺德原来的107个乡和10个乡级镇合并为41个乡和5个乡级镇,白藤和马滘再次合并,统称白藤乡。

进入1958年,历史性时刻来了!

1950年代土改之后,中国的农村进入合作化时期,先是农户与农户之间简单的互助,转而成立初级农业合作社,由多户农民组合田地合作生产。初级社越滚越大,后来变成高级合作社,差不多就是一个乡一个社,相当于全乡的农民把土地和农具等生产资料集中起来,入股建立一个农业生产公司,每个农民都是这个公司的股东,又是这个公司的员工,按照不同的能力参加不同的工作。

1957年底到1958年之间,正是初级社向高级社过渡的时期,农业社的等级、规模和数量在不断变化之中,乡村的划分也很不稳定。

因地处海州水道以南的白藤乡(含马滘)与新会县的荷塘相连,之间没有界河;而当时又崇尚大合作,即后来所说的“一大二公”,上级要求小乡并大乡,从组织农业生产的角度来看,白藤与荷塘合作容易,如果与均安区其他乡村合作的话,反而因为海州水道的阻隔而显得困难。

当时的顺德相当慷慨。1957年12月,顺德县第二届人民代表大会第二次会议从合作的大局出发,提出了把白藤、马滘划归新会县管辖的建议。

1958年,新会县因工作繁忙暂不决定接管白藤乡的复函。

当时新会县也正处在小社并大社、小乡并大乡的过程中,一时无暇接收。于是,白藤、马滘在1958年4月重新并入均安大乡,直至9月才正式划归新会县荷塘乡(今属江门市蓬江区)。

大概也是这样的原因,中山县黄圃公社的小黄圃、高黎两个小乡在1958年10月,划归由顺德县管辖。

1996年出版的《顺德县志》插图中,鹅洋沙与新会县之间依然有界河。

但现在看来,海州水道以南、广中江高速公路以北的土地依然属于顺德,当时为什么不把这块土地也划给新会,以使两县以河为界方便管理呢?

原来,这块名叫鹅洋沙的土地,以前是海州水道中间的一个沙洲,由北岸沙头等村的农民开发垦殖,权属不在于白藤。

鹅洋沙与白藤之间本来还有水道相隔,这在民国时的地图,乃至1980年代的地图还能看到,只是因为后来淤积越来越严重,最后把这界河完全堵塞,使鹅洋沙变成顺德的“插花地”了。

编辑:陈惠玲

来源:顺德档案史志

顺德城市网(www.shundecity.com)相关内容(包括但不限于文字、图片、音频、视频资料及页面设计、编排、软件等)的版权和/或其他相关知识产权,均受中国法律和/或相关国际公约中有关著作权、商标权、专利权和/或其他知识产权法律的保护,属顺德城市网和/或相关权利人专属拥有。

除非中国法律另有规定,未经顺德城市网书面许可,对顺德城市网拥有版权和/或其他知识产权的任何内容,任何人不得复制或在非顺德城市网所属服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用(包括但不限于出版、发行、播放、转载、复制、重制、改动、散布、表演、展示)。

违反上述声明者,顺德城市网将依法追究其相关法律责任。

顺德城市网法律顾问:广东力创律师事务所 沈密律师