顺德是鱼米之乡,属于亚热带季风气候区,因此,除了桑基鱼塘,50-70年代,比较普遍的农业还有水稻种植。

昨天,在登洲村民冯满祥的画中(详细戳:独家记忆!带你梦回50-70年代的陈村登洲),带大家回忆了当时登洲村的一些古旧建筑,今天就一起来看一看潭洲村的传统水稻耕作过程。

祥叔介绍,50-70年代,水稻种植分成两季,一年两熟。3月底、4月初至7月中下旬左右为早稻,7月底、8月初至10月底为晚稻。

“耙田”、“插秧”、割禾、打谷……这些水稻种植步骤,你都体验过吗?

犁地及堆肥

年前犁地,犁地是把底层的土壤挖上来,起到松土和促进土壤肥力恢复的作用。

左图:“现代青年参观体验车水场景”;右图:“开耕图”50-70年代农民“犁地”场景。

耙田

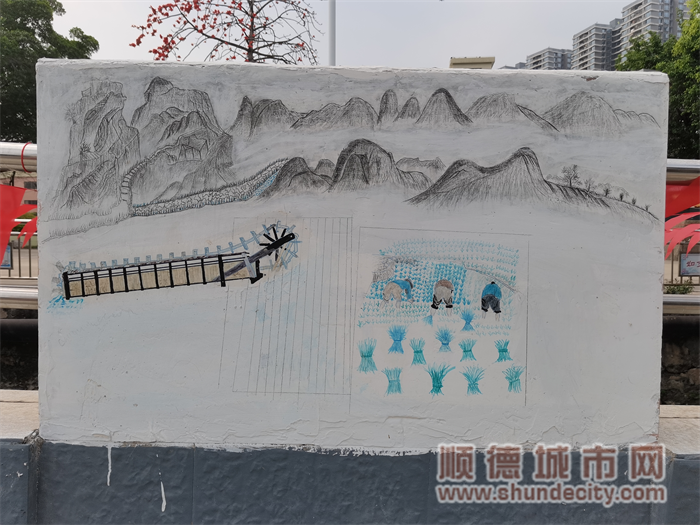

耙田,耙田也叫“耙地”或“镇压”、“压垡”、“耙垡”等,农民用耙田工具对水田进行翻耕,使土地变得松软以便为插秧作业做好准备;耙田的同时要把牛粪等有机肥、氨肥等化肥撒进田里,使土地变得平整以及让肥料均匀化。

插秧、灌溉

插秧,指将秧苗栽插于水田中,或指把水稻秧苗从秧田移植到稻田里。育种的时候水稻比较密集,不利于生长,经过人工移植,让水稻有更大的生长空间。插秧也是有技巧的,有的人插得很均匀,横竖都在一条线上。而因为潭洲村处于季风区,降水的季节、年际变化大,引水灌溉必不可少。

左图的“手摇灌溉水车”是50、60年代农民必用的工具之一,用来“车”水上田,浇灌田地,常用于开耕(开春、秋天)。当时电力没有现代发达,农民用这个手摇水车,可以节省更多的人力成本。

据潭洲村民回忆,1台手车可以灌溉将近二三十亩田,大大方便了农民的耕种。右图为农民插秧场景。

收获(割禾、打谷)

到收割前,要把水尽量排掉,待稻谷成熟,就迎来收成的时候,这是忙碌的时光,也是农民丰收的季节。

在五六十年代的农村,最原始的打谷机就是禾桶。在收割稻谷时,农民都是将打禾桶是拉入水田内,一边收割,一边打禾脱谷,依靠外力把稻谷达到脱粒目的。禾桶的工艺细致,木板接合得密不透水,特别是底部的木板有一个外突的弧度,使其便于在田地拖行。

收获(托谷、晒谷)

农民把收获的稻谷背到晒谷的地方,用耙子均匀地铺开新收获的稻谷,如果太阳猛烈,晒到4-5天稻谷就干透了,晒干是为了方便长时间储存。

风谷

风谷机,又称风谷车、扬谷机、风车、风柜、扇车、飏车、扬车、扬扇、扬谷器,是一种用来去除水稻等农作物子实中杂质、瘪粒、秸杆屑等的木制传统农具。由容器,出风口、手摇风扇,出口几部分组成。

旧时潭洲村农民晒谷后用到风谷机将谷物中的杂质、瘪粒、秸杆屑等去除,剩余颗粒较为饱满的谷物。

碾米

碾米,就是将谷用工具碾成可直接烹煮的米,以前农民将收获的谷晒干后,到粮食加工厂脱谷壳便变成我们现在吃的大米模样。左图为潭村粮食加工厂,位于秋望桥旁。

现在,如果想了解潭州村的农耕历史,近距离看一看这些农耕工具,就可以到潭洲村史馆走一走,听祥叔为你娓娓道来~~

更多阅读:

编辑:李小妮

图片:冯满祥提供

顺德城市网(www.shundecity.com)相关内容(包括但不限于文字、图片、音频、视频资料及页面设计、编排、软件等)的版权和/或其他相关知识产权,均受中国法律和/或相关国际公约中有关著作权、商标权、专利权和/或其他知识产权法律的保护,属顺德城市网和/或相关权利人专属拥有。

除非中国法律另有规定,未经顺德城市网书面许可,对顺德城市网拥有版权和/或其他知识产权的任何内容,任何人不得复制或在非顺德城市网所属服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用(包括但不限于出版、发行、播放、转载、复制、重制、改动、散布、表演、展示)。

违反上述声明者,顺德城市网将依法追究其相关法律责任。

顺德城市网法律顾问:广东力创律师事务所 沈密律师